【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」14-28】根拠が伝わらない時の三つの落とし穴③

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」14-28】根拠が伝わらない時の三つの落とし穴③「CRFの法則 ピラミッド構造」の構築の前に、「課題」に対する「前提条件」をしっかりした上で「判断基準」を明確にすること ...

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」13-28】根拠が伝わらない時の三つの落とし穴②

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」13-28】根拠が ...

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」12-28】根拠が伝わらない時の三つの落とし穴①

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」12-28】根拠が ...

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」11-28】結論が伝わらない時の二つの落とし穴②

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」11-28】結論が ...

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」10-28】結論が伝わらない時の二つの落とし穴①

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」10-28】結論が ...

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」9-28】話す前の二つの確認② 相手に期待する反応を確認する!

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」9-28】話す前の ...

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」8-28】話す前の二つの確認① 「課題」(テーマ)を確認する!

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」8-28】話す前の ...

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」7-28】ピラミッド構造に物語性を与えて共感を生み出す!

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」7-28】ピラミッ ...

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」 6-28】一次情報、定量情報、中立情報の3つを重視する!

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」 6-28】一次情 ...

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション 5-28】パワーポイントを有効に使う!

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション 5-28】パワーポ ...

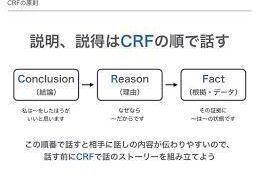

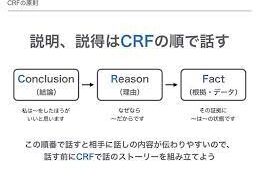

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション 4-28】CRFの原則を使えば話に説得力が増す!

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション 4-28】CRFの ...

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」3-28】ポイントを3つに絞る!

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」3-28】ポイント ...

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」28-2】「結論」→「根拠」→「事実(たとえば)」の3段ピラミッドで話す

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」28-2】「結論」 ...

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」28-1】結論から先に述べる アンサーファースト

【Logical Thinkingの基本「ロジカル コミュニケーション」28-1】結論から ...

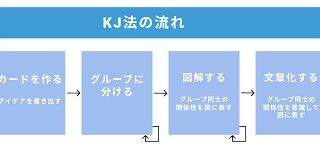

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-10】「MECE」必須のフレイムワーク 情報処理(グルーピング)を行う!

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-10】「ME ...

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-9】「MECE」必須のフレイムワーク 手順を圧縮して効率を上げる!

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-9】「MEC ...

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-8】「MECE」必須のフレイムワーク 時間軸と空間軸の2つで全体像を理解する!

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-8】「MEC ...

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-7】「MECE」必須のフレイムワーク ④問題発見の4P

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-7】「MEC ...

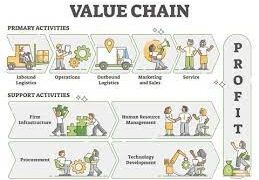

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-6】「MECE」必須のフレイムワーク ③バリューチェーン

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-6】「MEC ...

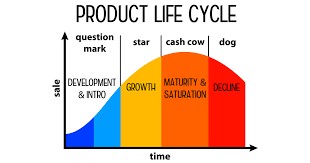

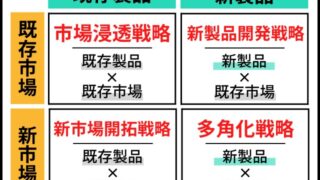

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-5】「MECE」必須のフレイムワーク ②PPM

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-5】「MEC ...

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-4】「MECE]必須のフレイムワーク ①3C分析

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく)10-4】「MEC ...

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく」10-3】ビッグピクチャーを展開して、様々な要素を検討する!

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく」10-3】ビッグピ ...

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく」10-2】物事の範囲を可能な限り大きくとらえる

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく」10-2】物事の範 ...

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく」10-1】物事を分解して考える時の「MECE」

【Logical Thinkingの基本「MECE(モレなくダブリなく」10-1】物事を分 ...

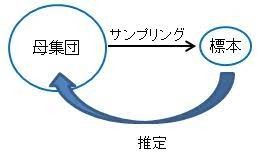

【Logical Thinkingの基本「ピラミッド構造」11】サンプリングの偏りによるバイアスに気をつける!

【Logical Thinkingの基本「ピラミッド構造」11】サンプリングの偏りによるバ ...

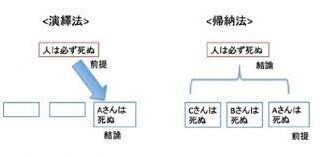

【Logical Thinkingの基本「ピラミッド構造」10】「帰納法」をよりうまく使いこなすために、論理の外の「反例」も検証する!

【Logical Thinkingの基本「ピラミッド構造」10】「帰納法」をよりうまく使い ...